| ホーム > 福井城舎人門遺構 |

|

| 福井城舎人門遺構<ふくいじょうとねりもんいこう>とは? |

|

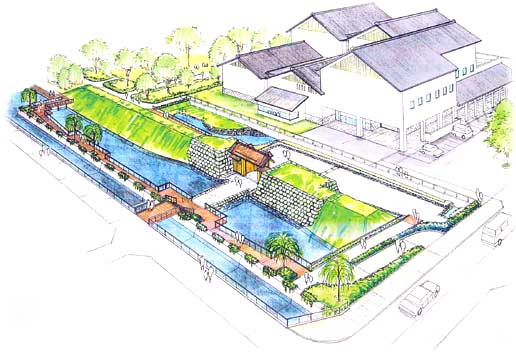

| 江戸時代の福井城の門「舎人門<とねりもん>」やその一帯を復原したのが「福井城舎人門遺構」です。博物館の建設に先立って発掘調査を行ったところ、福井城の北の外堀や石垣、土居、門の礎石、砂利敷き道路や水路、武家屋敷の跡などが見つかりました。そのときの調査成果や、福井城下の絵図などをもとに、江戸時代の終り頃(19世紀中頃)の様子を復原し、博物館の館外展示物として無料公開しています。 |

|

|

|

| 福井城の北方を守る「舎人門」 |

|

|

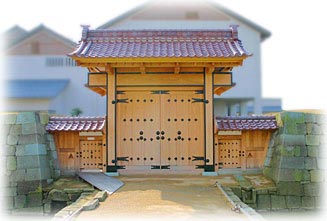

「舎人門」は、福井城の外堀に設けられた門の一つです。「舎人門」という名は江戸時代の終り頃(19世紀中頃)の様子を描いた福井城下絵図にでてくる名称で、ほかにも「清兵衛町見附御門<せいべいちょうみつけごもん>」「江戸町口御門」「御泉水裏御門」などと呼ばれていたようです。

「舎人門」はさまざまな検討の結果、木造瓦葺の高麗門<こうらいもん>形式で復原しました。同様の形式の門が大安禅寺や武生市の正覚寺に現存しており、それらを参考にしました。門の高さは約6m、幅は約10m、屋根は出土品をモデルにして、当時越前で作られていた越前赤瓦を復原して葺きました。 |

|

| ▲このページのtopへ |

|

| 石垣と土居 |

|

福井城には、城を守るための堀が幾重もめぐり、さらにその内側を石垣や土居がまわって防備を固めていました。この福井城舎人門遺構の付近は福井城北側の外堀の一部にあたり、「舎人門」から伸びる石垣と土居を発掘調査で確認しました。

石垣と土居は、明治時代の地面から上の部分は削られていたので、復原にあたっては石を積みなおしたり(6段分 約2.7m)、土を盛りなおしたりしました。石垣の石材は、足羽山産出の笏谷石<しゃくだにいし>で、復原には福井城跡の発掘調査で出土した石垣石を再利用しています。 |

|

|

| ▲このページのtopへ |

|

| 外堀の大きさは? |

|

|

| 福井城は、本丸を中心に堀が幾重もめぐる環郭式<かんかくしき>という縄張りを持つ城でした。この復原された外堀もその一部です。このあたりの堀の幅は、城下絵図では九間(16.2m)と表記されています。この大きさは、復原された堀の幅+光明寺用水<こうみょうじようすい>の幅に相当します。 |

|

| ▲このページのtopへ |

|

| 武士の屋敷と庭 |

|

|

博物館が建つ場所は武家屋敷地だった場所で、江戸時代の終り頃は礒野<いその>さんと渋谷さんという武士の屋敷がありました。発掘調査によって、屋敷地内の水道や庭の池の跡、建物が建っていた礎石、ごみを捨てた穴などが見つかりました。

礒野さんの庭には池がありました。この池は御泉水屋敷から流れてくる水を利用した池で、あふれた水は舎人門脇の暗渠<あんきょ>を通って堀に流れました。 |

| 「礒野」と墨書されている馬の目皿が、屋敷内から見つかりました。 |

|

| ▲このページのtopへ |

|

| むかしの水道「芝原上水」 |

|

城下町のようなたくさんの人が住む都市には、上水道の整備が必要不可欠です。福井城では、本丸から南東側の屋敷は井戸を掘り、地下水を利用していましたが、本丸の北側から東側の屋敷では、遠く九頭竜川の水を取り入れて整備された上水道を利用していました。これが「芝原上水<しばはらじょうすい>」です。

芝原上水は福井城東北の入口、志比口から城下に入り、いくつかの支流に分かれて、城下をうるおしました。今のこっている溝は、この上水が通った水路の跡です。各屋敷にはこの水路から木や竹で作られた樋<ひ>を通って、水が引き込まれました。 |

|

|

| ▲このページのtopへ |

|

|

| 概要 | 利用案内 | 展示・講座 | 舎人門 | アーカイブス | 学校 | 問い合わせ |

|

|

|

|